10 De l'armistice à la sédition

« La bête est morte » (Otto von Bismarck)

Une activité économique chaotique

Comment faire tourner l'économie de la capitale, quand ses habitants ne savent pas au réveil ce qu'ils vont mettre dans leur assiette et leur poêle et que leurs journées et leurs nuits sont rythmées par une pluie d'obus ? Tout est désorganisé, ou même à l'arrêt.

Des scènes sans précédents s'observent ici et là. Ainsi le 26 novembre, rue Racine. Le Journal du siège du lendemain raconte : « Un troupeau de bœufs qu'on dirigeait vers les abattoirs s'est dispersé et l'un de ces animaux s'est précipité dans une boutique de pâtissier, enfonçant les glaces, brisant les comptoirs. Lorsque le bœuf est sorti de la boutique, il s'est jeté tête baissée sur la foule qui a pris la fuite ».

Le 31 décembre, Charles Michel Auguste Courtin, secrétaire général de la Compagnie générale des Voitures, dont nous avons fait la connaissance dans une précédente chronique, déplore, dans une lettre désabusée à sa femme réfugiée en province, que « les réquisitions recommencent pour les chevaux de la Compagnie. On nous en réclame deux cent cinquante. Nous avons en perspective une autre réquisition de cinq cents. Bientôt nous allons être désarmés en fait de cavalerie : il n'y aura plus qu'à fermer boutique ». Le 11 janvier, il confirme : « Notre cavalerie diminue toujours, les réquisitions ne s'arrêtent plus. À la fin de l'autre semaine, je pense bien qu'il ne nous en restera plus beaucoup ». Et, philosophe malgré tout, il ajoute : « Du reste, nous ne devons pas trop nous plaindre: nos fourrages touchent à leur fin et nous n'aurions pas pu nourrir notre cavalerie, qui serait morte de faim. Mieux vaut encore qu'elle serve à l'alimentation de Paris ».

En ces temps où l'État-providence n'existe pas, cette baisse d'activité pèse sur les revenus, même des moins déshérités. Courtin, qui n'est sans doute pas le plus à plaindre, avoue en effet : « J'ai peine à faire face à nos dépenses. J'ai remis à plus tard pour me faire habiller, j'use mes vieilles loques jusqu'à la corde. J'ai tout payé, fusil, cartouches, revolver, nourriture, terme, mais je ne sais comment je vais faire pour payer le terme prochain ».

Il n'y a rien d'étonnant dans ces conditions à ce que l'effervescence politique et sociale se soit accentuée au fur et à mesure que la situation intérieure de la capitale se dégradait.

La 2ème « affiche rouge »

L'élection municipale du mois de novembre n'avait pas mis fin à l'agitation dans les quartiers populaires, mais la priorité des maires d'arrondissement allait à organiser au mieux la vie quotidienne de leurs administrés. Les clubs de citoyens, apparus dès la chute de l'Empire, redoublent d'activité. Citons celui du Pré-au-Clercs, 85 rue du Bac, dans les locaux de l'ancien monastère des Récollettes, ou celui de l'École-de-Médecine dans les bâtiments de la dite école. Tous prônent l'instauration d'une Commune, et souvent aussi d'un Comité de Salut public, références aux grandes heures révolutionnaires de 1793. Et les propos antireligieux refont surface.

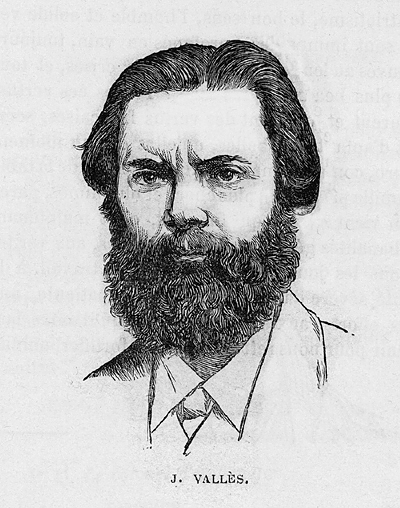

Le 5 janvier se tient une réunion houleuse des maires et adjoints des arrondissements de Paris. On reproche aux autorités en place leur manque d'énergie dans la défense de Paris et la conduite des contre-attaques. On vote une résolution invitant le gouvernement provisoire à nommer un « conseil suprême de défense » composé à parité de militaires et de civils et de nommer un général en chef extérieur au gouvernement. Dans la foulée, Jules Vallès et quelques autres rédigent une proclamation Au peuple de Paris, qui est imprimée dans la nuit et placardée sur les murs de la capitale au matin du 6 : c'est la deuxième « affiche rouge » (on se souvient de celle du 15 septembre 1870, dont nous avons parlé dans notre chronique n°3). Elle se termine de façon des plus explicites par « Place au Peuple ! Place à la Commune ! ».

Jules Vallès. Gravure Christian Chevalier

Malheureusement pour ses auteurs, le peuple ne suit pas. Du moins pas encore. Trochu riposte le 7 par une « affiche blanche » où il accuse de calomnie les signataires de la veille. Quant au Journal du siège, il choisit de reproduire sans commentaire un communiqué du Journal officiel, manière implicite d'en approuver les termes : « Depuis quelques jours certains clubs avaient multiplié les insultes et les menaces, comme pour prêter leur appui à l'ennemi. Hier, une affiche provoquait les citoyens à la guerre civile. Ces tentatives criminelles ont soulevé l'indignation et le mépris de la population. Elles ne peuvent cependant rester impunies. Les principaux auteurs de ces actes inqualifiables ont été arrêtés et seront traduits devant les conseils de guerre, conformément aux lois ». Jacques-Henry Paradis en recopie une partie ce même 7 janvier : « Hier une affiche provoquait les citoyens à la guerre civile. Ces tentatives criminelles ont soulevé l'indignation et le mépris de la population ». Et il termine sa page de journal en assurant que « Paris est calme comme de coutume, on n'entend que le canon ». Hugo n'en dit mot dans Choses vues. Son silence s'explique par son souci de ne pas ajouter du trouble au trouble. Il répondra le 17 janvier à Louis Blanc, venu lui demander d'« exercer une pression sur le gouvernement » (sans préciser de quoi il s'agirait exactement) : « Je vois plus de danger à renverser le gouvernement qu'à le maintenir ».

La tentative de soulèvement a échoué, elle n'a même pas connu un début d'exécution comme lors du 31 octobre. Jamais deux sans trois, dit-on. Près de trois mois plus tard, en effet, apparaîtra la troisième, et ce sera la bonne. En attendant le Gouvernement provisoire essaie de reprendre l'initiative.

Échec et mat

Trochu est parfaitement conscient de la gravité de la situation. Il sait que le peu de vivres qui restent ne permettra pas de tenir au delà de la fin du mois de janvier et que les perspectives d'une victoire militaire sont inexistantes. La capitulation lui paraît être la seule issue. Tous pourtant ne partagent pas cette opinion. Certains le soupçonnent même de défaitisme et les rumeurs vont bon train. Ainsi le 11 janvier est-il contraint de démentir celle selon laquelle « des officiers généraux et autres sont ou vont être arrêtés pour avoir livré à l'ennemi le secret des opérations militaires ». Rumeur reprise par Paradis, qui écrit dans son Journal, à la page du 12 janvier : « Les journaux du parti exagéré [sic] et les clubs ont mis à l'ordre du jour des bruits d'une trahison émanant du gouvernement ».

Pour calmer l'agitation grandissante, Trochu et son état-major décident de jouer leur va-tout en lançant le 19 toutes les forces disponibles à l'assaut des troupes prussiennes dans le sud de Paris. Opération vouée à l'échec, malgré l'héroïsme des soldats. La journée se solde par un désastre, avec de nombreuses pertes. Loin de calmer l'agitation, cet épisode lui apporte un nouveau souffle. Paris va connaître plusieurs jours de grande confusion. Attaqué de tous bords, Trochu garde la présidence du Gouvernement provisoire, mais doit abandonner ses deux fonctions de gouverneur de Paris et de commandant en chef de l'armée de Paris. À ce dernier poste lui succède le général Joseph Vinoy, réputé pour sa fermeté. Une tentative d'insurrection est durement réprimée le 22 janvier, tandis que des négociations s'engagent avec Bismarck pour conclure un armistice. Celui-ci est signé le 28 janvier. Si l'on en croit Victor Hugo, Bismarck se serait alors exclamé, une fois la délégation française partie : « La bête est morte »... Il avait atteint son objectif.

Le général Joseph Vinoy. Gravure Christian Chevalier

Vers la guerre civile

Bismarck s'est trompé, la « bête » respire encore.

Un armistice mal accepté

Certes Paris n'est pas en liesse. Paradis le traduit fort bien dans les dernières pages de son Journal : « Il serait oiseux de dire que Paris est triste, même profondément triste. Pas de circulation dans les rues, et pas de voitures. Dans les groupes, quelques individus cherchent à exciter les esprits contre le gouvernement, mais sans aucun succès ». Déjà la veille le Journal du siège notait : « Calme absolu. On entend bien des cris «A l'Hôtel-de-Ville! », mais ils ne rencontrent pas d'écho ».

Une bonne raison à cela : les Parisiens n'en pouvaient plus, mais beaucoup pensaient qu'un commandement militaire plus efficace aurait permis aux armées de province de réussir à rompre l'encerclement de la ville. Cet armistice est vécu comme une trahison. L'article 3 du traité prévoit la « remise à l'armée allemande, par l'autorité militaire française, de tous les forts formant le périmètre de là défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre ». Et l'article 11 stipule que « la Ville de Paris paiera une contribution municipale de guerre de la somme de deux cents millions de francs », ce qui est colossal. Ces conditions passent mal auprès de la population. D'autant que l'armistice est valable pour une durée limitée à vingt et un jours.

Certaines clauses pourtant montrent que les négociateurs français ne sont pas revenus les mains totalement vides. En vertu de l'article 7, « la garde nationale conservera ses armes ; elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l'ordre ». Cette concession va s'avérer déterminante dans les événements à venir. Quant à l'article 15, il répond à une profonde attente de la part d'habitants privés de contacts avec leurs proches depuis quatre mois : « Un service postal pour des lettres non cachetées sera organisée entre Paris et les départements ». À ce stade, il n'est pas encore question de l'Alsace et de la Lorraine, même si on sait que leur cession est réclamée par la Prusse depuis les pourparlers avortés de septembre 1870.

Des élections de circonstance

Ne confondons pas armistice et paix. La guerre est suspendue, mais pas terminée. Les combats peuvent reprendre à tout moment. Dans le cas d'espèce pourtant, nul n'a intérêt à rouvrir les hostilités. Car, nonobstant les clauses pré-citées, l'armistice a pour but, ainsi qu'il est stipulé à l'article 2 du traité, « de permettre au Gouvernement de la défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée, ou à quelles conditions la paix doit être faite. L'Assemblée se réunira à Bordeaux. Toutes les facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l'élection et la réunion des députés qui la composeront ». En clair, Bismarck veut avoir en face de lui un interlocuteur légitimé par un vote et non les représentants autoproclamés d'un mouvement insurrectionnel.

Comme l'armistice ne dure que vingt et un jours, il faut faire vite. Vu l'état du pays à ce moment là, réussir à organiser le scrutin dans un délai aussi court constitue une performance à mettre au crédit du Gouvernement provisoire. Le corps électoral est convoqué le 8 février. Le vote se fait au scrutin de liste majoritaire départemental à un tour : la liste arrivée en tête remporte l'intégralité des sièges à pourvoir dans le département.

Paris n'est pas la France, dit-on parfois. Les résultats en apportent la démonstration. Le pays dans son ensemble ne fait pas confiance à ce gouvernement qui n'a pas su le protéger de l'invasion et lui envoie une assemblée très majoritairement monarchiste (396 députés sur 638, soit 62%). Paris, à l'inverse, élit 36 républicains sur un total de 43, dont seulement 4 se sont présentés avec une étiquette « socialistes révolutionnaires ». Le relieur Eugène Varlin, candidat malheureux aux dernières élections municipales dans le 6ème arrondissement, s'est présenté sur la liste socialiste, mais n'obtient ps assez de voix pour être élu.

Adolphe Thiers vers 1871. Gravure d’après une photographie.

L'assemblée élit comme chef du pouvoir exécutif un député dont une partie de la carrière politique s'est faite comme ministre sous la monarchie de Juillet avant de se mettre en retrait sous le IInd Empire, choix de compromis acceptable aux royalistes comme aux républicains : Adolphe Thiers. C'est lui qui désormais va diriger la négociation du traité de paix. Et comme tout est lié, c'est lui qui affrontera les dramatiques conséquences de ce traité.

Les pourparlers débutent le 21 février. Cinq jours suffisent pour conclure. Le 26, sont signés des accords préliminaires, ratifiés par l'Assemblée le 1er mars. Le prix à payer est énorme : amputation de l'Alsace et du nord de la Lorraine, versement d'une indemnité de guerre de 5 milliards de francs-or.

Une capitale sous tension

La Garde nationale est progressivement passée sous l'influence des partisans de la résistance à l'ennemi et d'un Comité central provisoire qui se dresse en véritable opposant au pouvoir exécutif. Le 10 mars, ses délégués réunis en assemblée générale ratifient les statuts d'une Fédération républicaine de la Garde nationale. Le nouveau Comité central élu à cette occasion fait la part belle aux représentants des bataillons des arrondissements de l'est parisien. Le 6ème arrondissement n'a élu que deux délégués sur les trois auxquels il a droit : Henri Chouteau, qui demeurait 8 rue Guénégaud, et Paul Ferrat.

Le même 10 mars, à Bordeaux, l'Assemblée nationale vote deux mesures qui vont profondément heurter une partie des habitants de la capitale : elle refuse de prolonger le moratoire sur les loyers parisiens (qui avait permis de suspendre le paiement des loyers pendant la durée du siège) et abroge celui sur les effets de commerce venus à échéance depuis le 13 août 1870. Elle décide également la suppression de la solde de la garde nationale. Toujours ce 10 mars, un conseil de guerre condamne à mort par contumace ceux qui sont considérés comme les meneurs de l'émeute du 31 octobre. Et pour faire bonne mesure, le général Vinoy, commandant en chef des forces armées de Paris, interdit six journaux dits avancés, dont le Cri du peuple, de Jules Vallès, ou Le Mot d'ordre, d'Henri Rochefort. Sont ainsi touchés beaucoup de commerçants, artisans et petits patrons d'ateliers ou d'industries qui vont rejoindre les ouvriers et employés dans l'opposition aux autorités du pays.

Il suffit d'une étincelle pour embraser Paris. Ce sera bientôt chose faite.

Les journées des 18 et 19 mars

Le traité d'armistice a accordé à la Garde nationale le droit de conserver son armement. Parmi celui-ci figurent environ quatre cents canons, dont près de la moitié a été acquise par souscription ou par financement privé. Victor Hugo, par exemple, rappelle le 17 novembre dans Choses vues : « Je mentionne ici une fois pour toutes que j'autorise qui le veut à dire ou à représenter tout ce qu'on veut de moi, sur n'importe quelle scène, pour les canons, les blessés, les ambulances, les ateliers, les orphelinats, les victimes de la guerre, les pauvres, et que j'abandonne tous mes droits d'auteur sur ces lectures ou ces représentations ».

Reprise des canons par la Garde nationale. Gravure tirée tirée de « Het BelegerdeParijs », Gerard Keller

Pour cette raison, la Garde nationale considère ces canons comme sa propriété. À l'inverse l'assemblée nationale nouvellement élue estime dangereux de laisser plus longtemps un tel armement aux mains d'unités dont on pense avoir tout à craindre. Entre les deux, l'exécutif et les autorités militaires hésitent, conscients que, pour réussir, une telle opération doit être minutieusement préparée. Il est décidé finalement qu'elle aura lieu le 18 mars, en s'appuyant sur les éléments censés fidèles de la Garde nationale et sur les régiments de l'armée stationnés dans Paris.

L'opération commence dans la nuit, avec succès, mais son déroulement se heurte au petit matin à un triple imprévu : la défection des éléments modérés de la Garde nationale, qui ne bougent pas, la résistance efficace des bataillons les plus engagés de la Garde nationale et la fraternisation de la troupe avec ceux-ci. Les canons déjà récupérés sont repris par la Garde nationale. Plus grave, le général Claude Lecomte, qui commande l'un des groupes d'intervention, est fait prisonnier et conduit à Montmartre. La foule exige qu'il soit sans délai traduit en jugement. Il aurait, dit-on, causé la mort d'un garde national blessé d'une balle lors d'une escarmouche à l'aube, en refusant de le laisser transporter dans un hôpital. Le rejoint peu après le général Jacques Clément-Thomas, lui aussi capturé à Montmartre alors qu'il faisait l'inspection d'une barricade. Détesté pour avoir été l'un des auteurs de la répression sanglante de juin 1848 contre les ouvriers insurgés, il est par beaucoup jugé responsable du désastre de Buzenval le 19 janvier. Nul besoin de jugement d'ailleurs, le sort des deux hommes est déjà scellé. Ils sont abattus à bout portant. L'engrenage fatal est enclenché.

Claude Lecomte et jacques Clément-Thomas abattus. Gravure tirée de « Het BelegerdeParijs », Gerard Keller

Vers un nouveau pouvoir municipal

Pour éviter un bain de sang, le général Vinoy ordonne aux forces restées fidèles au gouvernement de se replier et de quitter les bâtiments publics. En fin de journée, l'Hôtel-de-Ville est aux mains du Comité central de la Fédération républicaine de la garde nationale, qui dès lors détient le pouvoir à Paris.

Détenir le pouvoir, mais pour quoi faire ? Considérant que les événements de la veille ont mis fin aux mandats des édiles issus des scrutins des 5 et 7 novembre, le Comité central convoque le 19 mars les électeurs parisiens à de nouvelles élections municipales le 22 mars. Cette décision, qui n'a d'ailleurs pas été prise sans d'âpres débats internes, ne s'appuie sur aucun fondement juridique et constitue de ce fait une forme de coup d'État à l'échelle de la capitale. Dès le 19, des comités insurrectionnels se mettent en place dans chaque mairie d'arrondissement, se substituant, au besoin par la force, aux maires et adjoints en place.

Voyant poindre les prémices d'une guerre civile, certains s'efforcent de garder la tête froide. Des tentatives de conciliation sont lancées, que ce soit avec les élus en place, l'Exécutif provisoire ou l'Assemblée nationale. Toutes échouent. De nouvelles élections municipales seront bien organisées à Paris, mais la date du scrutin est reportée au 26 mars. Hélas, loin de ramener le calme, elles vont engendrer un nouveau drame ...

(À suivre)

Jean-Pierre Duquesne